오늘은 기형도 시인의 시에 대해서 포스팅합니다.

엄마 걱정 / 기형도 시인

열무 삼십 단을 이고

시장에 간 우리 엄마

안 오시네. 해는 시든 지 오래

나는 찬밥처럼 방에 담겨

아무리 천천히 숙제를 해도

엄마 안 오시네. 배추잎 같은 발소리 타박타박

안 들리네. 어둡고 무서워

금 간 창틈으로 고요히 빗소리

빈방에 혼자 엎드려 훌쩍거리던

아주 먼 옛날

지금도 내 눈시울 뜨겁게 하는

그 시절, 내 유년의 윗목

※ 유년기의 어머니에 대한 애틋한 마음과 빈 방에 홀로 남겨졌던 어린 시절의 외로움과 두려움을 성인이 된 지금 어린 시절을 떠 올리면 쓴 시이다.

안개 / 기형도 시인

1

아침 저녁으로 샛강에 자욱이 안개가 낀다

2

이 읍에 처음 와 본 사람은 누구나

거대한 안개의 강을 건너야 한다

앞서간 일행들이 천천히 지워질 때까지

쓸쓸한 가축들처럼 그들은

그 긴 방죽 위에 서 있어야 한다

문득 저 홀로 안개의 빈 구멍 속에

갇혀 있음을 느끼고 경악할 때까지

어떤 날은 두꺼운 공중의 종잇장 위에

노랗고 딱딱한 태양이 걸릴 때까지

안개의 군단(軍團)은 샛강에서 한 발자국도 이동하지 않는다

출근길에 늦은 여공들은 깔깔거리며 지나가고

긴 어둠에서 풀려나는 검고 무뚝뚝한 나무들 사이로

아이들은 느릿느릿 새어나오는 것이다

안개에 익숙하지 않은 사람들은 처음 얼마 동안

보행의 경계심을 늦추는 법이 없지만, 곧 남들처럼

안개 속을 이리저리 뚫고 다닌다 습관이란

참으로 편리한 것이다 쉽게 안개와 식구가 되고

멀리 송전탑이 희미한 동체를 드러낼 때까지

그들은 미친 듯이 흘러다닌다.

가끔씩 안개가 끼지 않는 날이면

방죽 위로 걸어가는 얼굴들은 모두 낯설다. 서로를 경계하며

바쁘게 지나가고, 맑고 쓸쓸한 아침들은 그러나

아주 드물다. 이곳은 안개의 성역(聖域)이기 때문이다

날이 어두워지면 안개는 샛강 위에

한 겹씩 그의 빠른 옷을 벗어놓는다 순식간에 공기는

희고 딱딱한 액체로 가득찬다 그 속으로

식물들, 공장들이 빨려 들어가고

서너 걸음 앞선 한 사내의 반쪽이 안개에 잘린다

몇가지 사소한 사건도 있었다.

한밤중에 여직공 하나가 겁탈당했다

기숙사와 가까운 곳이었으나 그녀의 입이 막히자

그것으로 끝이었다 지난 겨울엔

방죽 위에 취객(醉客) 하나가 얼어죽었다

바로 곁을 지난 삼륜차는 그것이

쓰레기더미인 줄 알았다고 했다. 그러나 그것은

개인적인 불행일 뿐, 안개의 탓은 아니다.

안개가 걷히고 정오 가까이

공장의 검은 굴뚝들은 일제히 하늘을 향해

젖은 총신(銃身)을 겨눈다. 상처입은 몇몇 사내들은

험악한 욕설들 해 대며 이 폐수의 고장을 떠나갔지만

다시 읍으로 돌아온 사람은 없었기 때문이다.

3

아침 저녁으로 샛강에 자욱이 안개가 낀다.

안개는 그 읍의 명물이다.

누구나 조금씩은 안개의 주식을 갖고 있다.

여공들의 얼굴은 희고 아름다우며

아이들은 무럭무럭 자라 모두들 공장으로 간다.

※ 당시 우리나라가 산업화, 도시화되어가는 과정에서 파생되는 여러 가지 사회적 폐해와 모순을 보고 쓴 시라는 생각이다.

빈집 / 기형도 시인

사랑을 잃고 나는 쓰네

잘 있거라, 짧았던 밤들아

창밖을 떠돌던 겨울 안개들아

아무것도 모르던 촛불들아, 잘 있거라

공포를 기다리던 흰 종이들아

망설임을 대신하던 눈물들아

잘 있거라, 더 이상 내 것이 아닌 열망들아

장님처럼 나 이제 더듬거리며 문을 잠그네

가엾은 내 사랑 빈 집에 갇혔네

※ 빈집은 자유시, 서정시로 사랑의 추억과 열망을 상실한 화자의 공허한 내면을 나타내고 있다.

정거장에서의 충고 / 기형도 시인

미안하지만 나는 이제 희망을 노래하련다

마른 나무에서 연거푸 물방울이 떨어지고

나는 천천히 노트를 덮는다

저녁의 정거장에 검은 구름은 멎는다

그러나 추억은 황량하다, 군데군데 쓰러져 있던

개들은 황혼이면 처량한 눈을 껌벅일 것이다

물방울은 손등 위를 굴러 다닌다, 나는 기우뚱

망각을 본다, 어쩌다가 집을 떠나왔던가

그곳으로 흘러가는 길은 이미 지상에 없으니

추억이 덜 깬 개들은 내 딱딱한 손을 깨물 것이다

구름은 나부낀다, 얼마나 느린 속도로 사람들이 죽어갔는지

얼마나 많은 나뭇잎들이 그 좁고 어두운 입구로 들이닥쳤는지

내 노트는 알지 못한다, 그동안 의심 많은 길들은

끝없이 갈라졌으니 혀는 흉기처럼 단단하다

물방울이여, 나그네의 말을 귀담아들어선 안 된다

주저앉으면 그뿐, 어떤 구름이 비가 되는지 알게 되리

그렇다면 나는 저녁의 정거장을 마음 속에 옮겨놓는다

내 희망을 감시해온 불안의 짐짝들에게 나는 쓴다

이 누추한 육체 속에 얼마든지 머물다 가시라고

모든 길들이 흘러온다, 나는 이미 늙은 것이다

※ 희망을 노래하겠다고 시작한 시는 마지막 부분에서 나는 늙은 것이다라고 하면서 절망적으로 끝난다. 희망을 포기하는 선언이지만 동시에 또 다른 희망을 찾기 위한 몸부림이라는 생각이다.

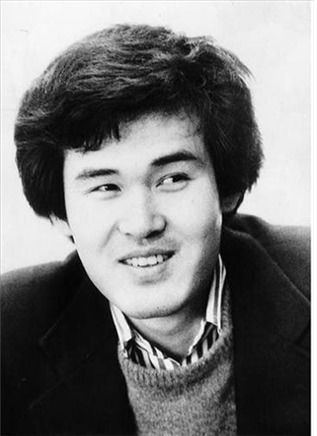

[기형도 시인 (1960~1989)]

인천광역시 연평도 출신으로, 연세대학교 영문학과를 졸업했으며, 1985년 "문학과지성"을 통해 <안개>, <극락조> 등을 발표하면서 등단했다. 시인은 안타깝게도 1989년 3월 서울 피카디리극장에서 심장마비로 돌연사하였다. 비록 짧은 생을 살았지만 그가 남긴 작품들은 한국 현대시에 지대한 영향을 미쳤다. 생전에 시집은 <잎 속의 검은 잎> (1989)만 남겼다.

대표적인 시로는 안개, 엄마 걱정, 빈집, 정거장에서 충고, 질투는 나의 힘 등이 있으며, 1980년대 격변기의 혼란한 사회상과 급격한 도시화 속에서 잃어버린 인간성을 반영하거나 우울하지만 따뜻한 시선으로 평범한 일상 속의 감정을 섬세하게 다룬 시들이 대부분이다.

'4. 취미생활 잔치마당 > 문학' 카테고리의 다른 글

| [시문학] 김선우 시인의 깨끗한 식사 (2) | 2025.07.28 |

|---|---|

| [교과서에 수록된 시] 콩, 너는 죽었다(김용택)/ 가는 길 (김소월)/ 그 복숭아 나무곁으로(나희덕) (2) | 2025.07.25 |

| [시문학] 비오는 날 시 모음/ 비에 관한 시/ 비와 관련된 시 (1) | 2025.06.20 |

| [시문학] 7월 시 모음 (7월의 기도/ 7월/ 7월에는 친구를/ 7월에 꿈꾸는 사랑/ 7월을 맞으며/ 7월은 치자꽃 향기속에/ 청포도/ 7월의 (1) | 2025.06.17 |

| [시문학] (첫)사랑에 관한 시 모음 (사랑의 물리학/ 사랑의 고백/ 사랑하는 까닭/ 내가 너를/ 못 잊어/ 사랑스러운 사람/ 그대가 곁에 있어 (2) | 2025.06.10 |

댓글