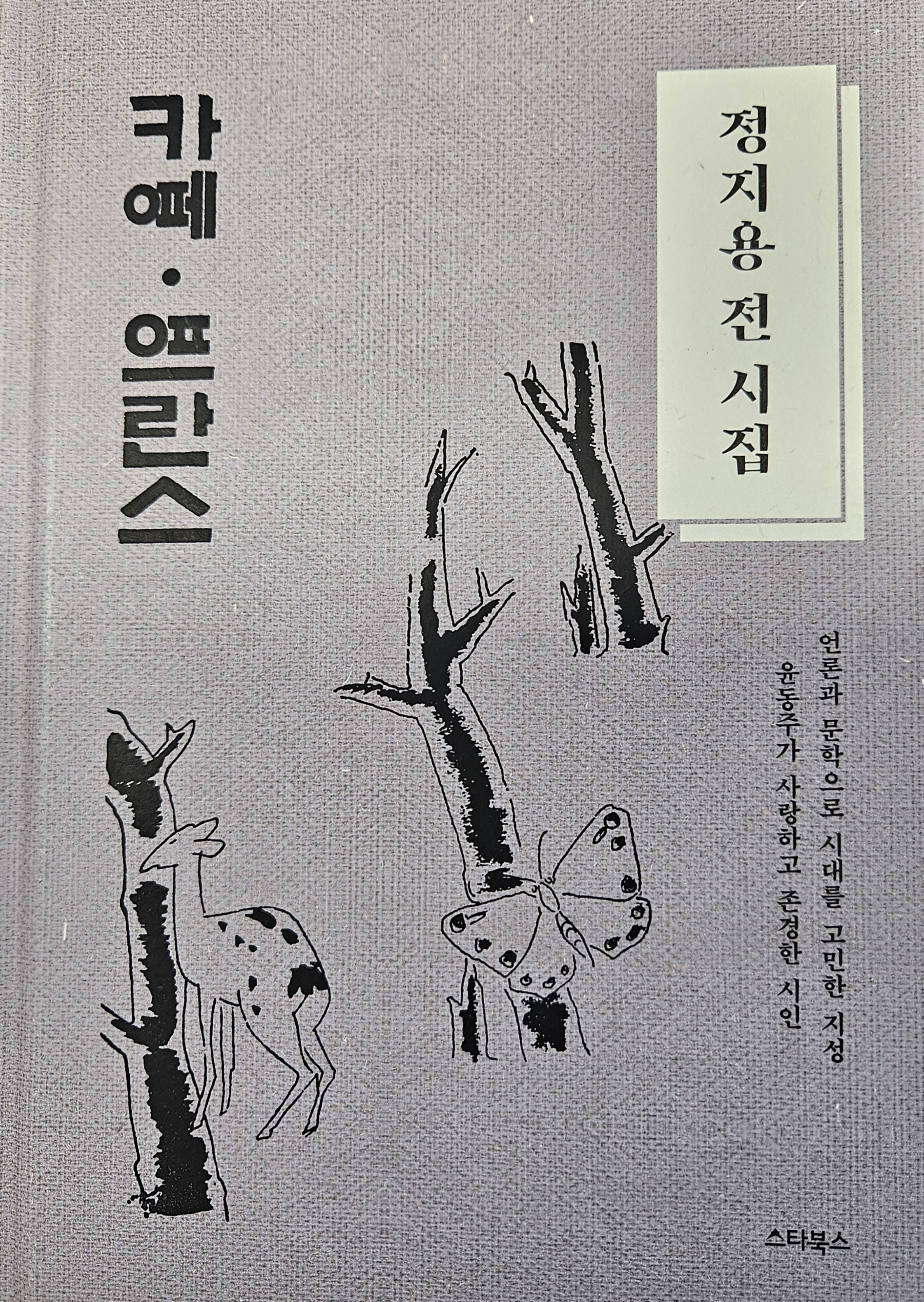

언론과 문학으로 시대를 고민한 지성 윤동주가 사랑하고 존경한 정지용 시인의 시를 포스팅합니다.

향수 / 정지용 시인

넓은 벌 동쪽 끝으로

옛이야기 지줄대는 실개천이 휘돌아 나가고,

얼룩백이 황소가

해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳,

- 그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야.

질화로에 재가 식어지면

뷔인 밭에 밤바람 소리 말을 달리고,

엷은 조름에 겨운 늙으신 아버지가

짚벼개를 돋아 고이시는 곳,

- 그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야.

흙에서 자란 내 마음

파아란 하늘빛이 그립어

함부로 쏜 화살을 찾으로

풀섶 이슬에 함추름 휘적시던 곳

- 그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야.

전설의 바다에 춤추는 밤물결 같은

검은 귀밑머리 날리는 어린 누이와

아무렇지도 않고 여쁠 것도 없는

사철 발 벗은 안해가

따가운 해ㅅ살을 등에 지고 이삭 줏던 곳,

- 그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야.

하늘에는 성근 별

알 수도 없는 모래성으로 발을 옮기고,

서리 까마귀 우지짖고 지나가는 초라한 집웅,

흐릿한 불빛에 돌아 앉어 도란 도란거리는 곳,

- 그곳이 참하 꿈엔들 잊힐 리야.

<<조선지광>> 65호, 1927.3

조찬 / 정지용 시인

해ㅅ살 피여

이윽한 후,

머흘머흘

골을 옮기는 구름.

길경 꽃봉오리

흔들려 씻기우고.

차돌부리

촉 촉 죽순 돋듯.

물소리에

이기 시리다.

앉음새 갈히여

양지 쪽에 쪼그리고,

서러운 새 되어

흰 밥알을 쫏다

<<문장>> 3권 1호, 1941. 1

*머흘머흘 : 머흘다(험하다)의 어간만을 중첩하여 구름이 크게 피어나는 모습

*길경 : 도라지

*갈히여 : 가리어

바람 / 정지용 시인

바람 속에 장미가 숨고

바람 속에 불이 깃들다.

바람에 별과 바다가 씻기우고

푸른 뫼ㅅ부리와 나래가 솟다.

바람은 음악의 호수,

바람은 좋은 알리움!

오롯한 사랑과 진리가 바람에 옥좌를 고이고

커다란 하나의 영원이 펴고 날다.

<<동방평론>> 1호, 1932.4

호수 1 / 정지용 시인

얼골 하나야

손바닥 둘 로

폭 가리지 만,

보고 싶은 마음

호수 만 하니

눈 감을 밖에.

호수 2 / 정지용 시인

오리 목아지는

호수를 감는다

오리 목아지는

자꼬 간지러워

<<시문학>> 2호, 1930. 5

춘설 / 정지용 시인

문 열자 선뜻!

먼 산이 이마에 차라.

우수절(雨水節) 들어

바로 초하로 아츰,

새삼스레 눈이 덮힌 뫼뿌리와

서늘옵고 빛난 이마받이하다.

어름 금가고 바람 새로 따르거니

흰 옷고롬 절로 향긔롭어라.

옹숭거리고 살어난 양이

아아 꿈 같기에 설어라.

미나리 파릇한 새순 돋고

옴짓 아니긔던 고기 입이 오믈거리는,

꽃 피기전 철아닌 눈에

핫옷 벗고 도로 칩고 싶어라

<<문장>> 1권 3호, 1939. 4

고향 / 정지용 시인

고향에 고향에 돌아와도

그리던 고향은 아니러뇨.

산꽁이 알을 품고

뻐꾹이 제철에 울건만,

마음은 제 고향 진히지 않고

머언 항구로 떠도는 구름.

오늘도 메끝에 홀로 오르니

힌점 꽃이 인정스레 웃고,

어린 시절에 불던 풀피리 소리 아니나고

메마른 입술에 쓰디 쓰다.

고향에 고향에 돌아와도

그리던 하늘만이 높푸르구나

<<동방평론>> 4호, 1932.7

비 / 정지용 시인

돌에

그늘이 차고,

따로 몰리는

소소리 바람

앞섰거니 하여

꼬리 치날리어 세우고,

종종 다리 까칠한

산새 걸음걸이.

여울지어

수척한 흰 물살,

갈갈이

손가락 펴고.

멎은 듯

새삼 듣는 빗낱,

붉은 잎 잎

소란히 밟고 간다.

<<문장>> 22호, 1941. 1

* 소소리 바람 : 이른 봄에 살 속으로 스며드는 차고 매서운 바람

유리창 1 / 정지용 시인

유리에 차고 슬픈 것이 어린거린다.

열없이 붙어서서 입김을 흐리우니

길들은양 언날개를 파다거린다

지우고 보고 지우고 보아도

새까만 밤이

밀려나가고 밀려와 부디치고,

물먹은 별이, 반짝, 보석처럼 백힌다.

밤에 홀로 유리를 닥는것은

외로운 활홀한 심사 이어니,

고운 폐혈관이 찢어진 채로

아아, 늬는 산ㅅ새처럼 날러 갔구나!

<<조선지광>> 89호, 1930.1

유리창 2 / 정지용 시인

내어다 보니

아주 캄캄한 밤,

어험스런 뜰앞 잦나무가 자꼬 커올라간다.

나는 목이 마르다.

또, 가까이 가

유리를 입으로 쫏다.

아아, 항 안에 든 금붕어처럼 갑갑하다.

별도 없다, 물도 없다, 쉬파람 부는 밤.

소증기선처럼 흔들리는 창.

투명한 보라ㅅ빛 누뤼알 아,

이 알몸을 끄집어내라, 때려라, 떄려라, 부릇내라.

나는 열이 오른다.

뺌은 차라리 연정스레히

유리에 부빈다. 차디찬 입마춤을 마신다.

쓰라리, 알연히, 그싯는 음향-

머언 꽃!

도회에는 고흔 화재가 오른다.

<<신생>> 27호, 1931. 1

인동차 / 정지용 시인

노주인의 장벽에

무시로 인동 삼긴 물이 나린다.

자작나무 덩그럭 불이

도로 피여 붉고,

구석에 그늘 지여

무가 순 돋아 파릇하고,

흙냄새 훈훈히 김도 사리다가

바같 풍설 소리에 잠착 하다.

산중에 책력도 없이

삼동이 하이얗다

<<문장>> 3권 1호, 1941. 1

봄 / 정지용 시인

외ㅅ가마귀 울며 나른 알로

허울한 돌기둥 넷이 스고,

이끼 흔적 프르른데

황혼이 붉게 물들다.

거북 등 솟아오른 다리

길기도 한 다리,

바람이 수면에 옴기니

휘이 비껴 쓸리다.

<<동방평론>> 1호, 1932. 4

* 허울한 : 낡은, 허름한

별 / 정지용 시인

누어서 보는 별 하나는

진정 멀ㅡ 고나,

아스름 다치랴는 눈초리와

금실로 잇은듯 가깝기도 하고

잠살포시 깨인 한밤엔

창유리에 붙어서 였보노나.

불현 듯, 소사나 듯,

불리울 듯, 맞어드릴 듯,

문득, 령혼 안에 외로운 불이

바람처럼 일는 회한에 피여 오른다.

힌 자리옷 채로 일어나

가슴 우에 손을 념이다.

<<가톨릭청년>> 4호, 1933. 9

* 다치랴는 : 닫히려는

* 념이다 : 여미다

나무 / 정지용 시인

얼골이 바로 푸른 한울을 울어렀기에

발이 항시 검은 흙을 향하기 욕되지 않도다.

곡식알이 거꾸로 떨어저도 싹은 반듯이 우로!

어느 모양으로 심기여젔더뇨? 이상스런 나무 나의 몸이여!

오오 알맞는 위치! 좋은 우아래!

아담의 슬픈 유산도 그대로 받었노라.

나의 적은 연륜으로 이스라엘의 이천년을 헤였노라.

나의 존재는 우주의 한낱초조한 오점이었도다.

목마른 사슴이 샘을 찾어 입을 잠그듯이

이제 그리스도의 못박히신 발의 성혈에 이마를 적시며ㅡ

오오! 신약의 태양을 한아름 안다.

<<가톨릭청년>> 10호, 1934. 3

은혜 / 정지용 시인

회한도 또한

거륵한 은혜.

깁실인듯 가느른 봄볕이

골에 굳은 얼음을 쪼기고,

바늘같이 쓰라림에

솟아 동그는 눈물!

귀밑에 아른거리는

요염한 지옥불을 끄다.

간곡한 한숨이 뉘게로 사모치느뇨?

질식한 영혼에 다시 사랑이 이실나리도다.

회한에 나의 해골을 잠그고져

아아 아프고져!

<<가톨릭청년>> 4호, 1933. 9

피리 / 정지용 시인

자네는 인어를 잡아

아씨를 삼을 수 있나?

달이 이리 창백한 밤엔

따뜻한 바다 속에 여행도 하려니.

자네는 유리같은 유령이 되여

뼈만 앙사하게 보일 수 있나?

달이 이렇게 창백한 밤엔

풍선을 잡어타고

화분 날리는 하늘로 둥 둥 떠오르기도 하려니.

아모도 없는 나무 그늘 속에서

피리와 단둘이 이야기 하노니.

<<시문학>> 2호 1930. 5

따알리아 / 정지용 시인

가을 볕 째앵 하게

내려 쪼이는 잔디밭.

함빡 피어난 따알리아.

한낮에 함빡 핀 따알리아.

시약시야, 네 살빛도

익을 대로 익었구나.

젖가슴과 붓그럼성이

익을 대로 익었구나.

시약시야, 순하디 순하여 다오.

암사심처럼 뛰여 다녀 보아라.

물오리 떠 돌아 다니는

힌 못물 같은 하눌 밑에,

함빡 피여 나온 따알리아.

피다 못해 터저 나오는 따알리아

<<신민>> 19호, 1926. 11

* 붓그럼성 : 부끄럼을 잘 타는 성질

겨을 / 정지용 시인

비ㅅ방울 나리다 누뤼알로 구을러

한 밤중 잉크빛 바다를 건늬다.

<<조선지광>> 89호, 1930. 1

달 / 정지용 시인

선뜻! 뜨인 눈에 하나차는 영창

달이 이제 밀물처럼 밀려오다.

미욱한 잠과 벼개를 벗어나

부르는이 없이 불려 나가다.

※

한밤에 홀로 보는 나의 마당은

호수같이 둥그시 차고 넘치노나.

쪼그리고 앉은 한옆에 힌돌도

이마가 유달리 함초롬 곻아라.

연연턴 녹음, 수묵색으로 짙은데

한창때 곤한 잠인양 숨소리 설키도다.

비듥이는 무엇이 궁거워 구구 우느뇨,

오동나무 꽃이야 못견디게 향그럽다.

<<신생>> 42호, 1932. 6

* 궁거워 : 궁금하여

종달새 / 정지용 시인

삼동내 ㅡ 얼었다 나온 나를

종달새 지리 지리 지리리.........

웨저리 놀려 대누.

어머니 없이 자란 나를

종댤새 지리 지리 지리리.........

웨저리 놀려 대누.

해바른 봄날 한종일 두고

모래톱에서 나홀로 놀자.

미상 <<정지용 시집>> 1935. 10

병 / 정지용 시인

부헝이 울든 밤

누나의 이야기ㅡ

파랑병을 깨치면

금시 파랑바다.

빨강병을 깨치면

금시 빨강 바다.

뻐꾹이 울든 날

누나 시집 갔네ㅡ

파랑병을 꺠트려

하늘 혼자 보고

빨강병을 깨트려

하늘 혼자 보고.

<<학조>> 1호, 1926. 6

해바라기씨 / 정지용 시인

해바라기 씨를 심자.

담모롱이 참새 눈 숨기고

해바라기 씨를 심자.

누나가 손으로 다지고 나면

바둑이가 앞발로 다지고

괭이가 꼬리로 다진다.

우리가 눈감고 한밤 자고 나면

이실이 나려와 가치 자고 가고,

우리가 이웃에 간 동안에

해ㅅ빛이 입마추고 가고,

해바라기는 첫시약시 인데

사흘이 지나도 부끄러워

고개를아니 든다.

가만히 엿보러 왔다가

소리를 깩! 지르고 간놈이ㅡ

오오, 사철나무 잎에 숨은

청개고리 고놈이다.

<<신소년>> 5권 6호, 1927. 6

* 이실 : 이슬

[출처]

- 정지용 전 시집 ( 지은이 : 정지용 / 발행처 : 스타북스, 2023년)

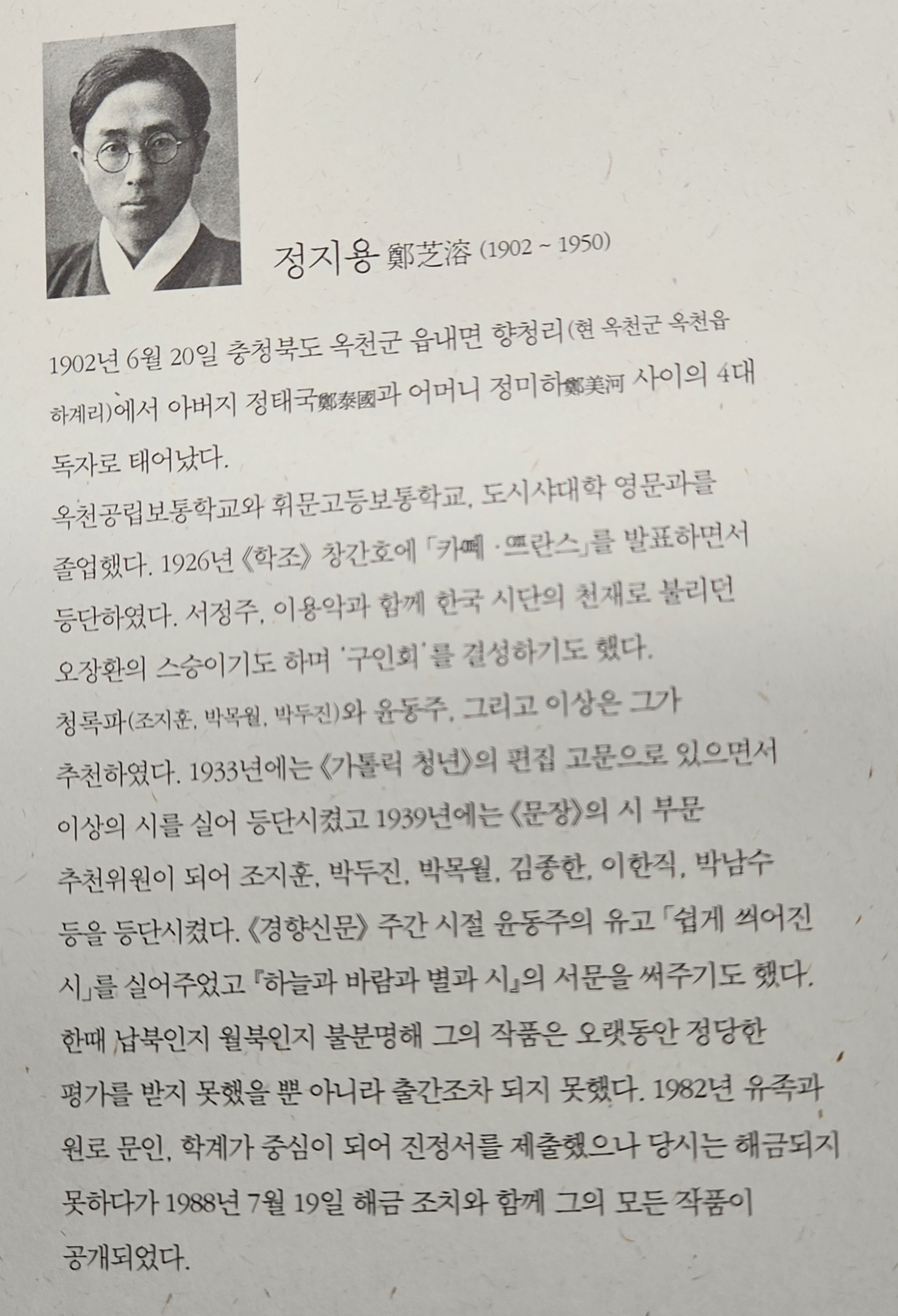

[ 시인 정지용 (1902~1950) ]

1902년 6월 20일 충청북도 옥천군 읍내면 향청리(현 옥천군 옥천읍 하계리)에서 아버지 정태국과 어머니 정미하 사이의 4대 독자로 태어났으며, 옥천공립보통학교와 휘문고등보통학교, 도시샤 대학 영문과를 졸업했다.

1933년에 이상의 시를 실어 등단시켰고 1939년에는 조지훈, 박두진, 박목월, 김종환, 이한직, 박남수 등을 등단시켰다. 경향신문 주간 시절 윤동주의 유고 "쉽게 씌어진 시"를 실어주었고 "하늘과 바람과 별과 시"의 서문을 써주기도 했다.

한때 납북인지 월북인지 불분명해 그이 작품은 오랫동안 정당한 평가를 받지 못했을 뿐 아니라 출간조차 되지 못했다. 1982년 유족과 원로 문인, 학계가 중심이 되어 진정서를 제출했으나 당시는 해금되지 못하다가 1988년 7월 19일 해금 조치와 함께 그의 모든 작품이 공개되었다.

'4. 취미생활 잔치마당 > 문학' 카테고리의 다른 글

| [시문학] 봄비에 관한 시 모음 (0) | 2025.03.20 |

|---|---|

| [시문학] 정지용 시 모음 2 (바다1, 바다2, 비로봉, 난초, 오월소식, 석류, 갑판우, 조약돌) (0) | 2025.03.05 |

| [시문학] 봄에 관한 시 모음 (0) | 2025.02.14 |

| [시문학] 기형도 시인의 시 모음(봄날은 간다/ 질투는 나의 힘 / 엄마 걱정/ 빈집/ 길 위에서 중얼거리다/ 가는 비 온다/ 입 속의 검은 잎 (1) | 2025.01.15 |

| [시문학] 이외수 시 모음(한세상 산다는 것/ 봄날은 간다/ 기다림/ 노을/ 함께 있는 때/ 그대 마음 흔들릴 때는/ 별/ 겨울비/ 그리움도 화 (0) | 2025.01.07 |

댓글